Elementos que definen los regímenes de bienestar en el neoliberalismo

América Latina ha sido el campo experimental para las políticas de desarrollo transferidas a partir de la post guerra especialmente desde los países del norte global y la cooperación internacional. La más exitosa de ellas ha sido, sin duda, el Consenso y post consenso de Washington. En el campo de las políticas de bienestar, las denominadas “estrategias de reducción de la pobreza” han marcado inclusive el pensamiento latinoamericano, desde sus élites políticas e intelectuales hasta sus planes de gobierno, durante casi 5 décadas.

La pobreza es, en el esquema neoliberal, un problema individual, de “iniciativa” y méritos. Si estas oportunidades –que toman la forma de accesos– son suplidas, se entiende que el individuo estará dotado para participar en el mercado, cuyas consecuencias distributivas no son buenas ni malas, justas o injustas. El discurso del capital humano apoya a esta visión individualista del bienestar, así como la puesta de la pobreza como tema central de la técnica: buscar a las personas/hogares pobres, medirlas reducir su número o al menos su posición relativa frente a una línea imaginaria. No obstante, a pesar del afán eficientista, en Ecuador el resultado es que a 2005 habrían pasado 15 años para “recuperar” los niveles de pobreza de inicios de los 90. A partir de mediados de los 2000 la pobreza se reduce sustancialmente, pero su reducción se estanca y vuelve a subir hacia 2014.

Un elemento clave en la configuración del régimen de bienestar neoliberal en Ecuador y la región ha sido la focalización, más acentuada en la entrega de transferencias monetarias. Acentuada a mediados de los 90, apoyada y sustentada a través del ejercicio discursivo y simbólico de la “identificación con los pobres”, esta estrategia marca una relación de tipo mercantil entre el dirigente y sus adeptos, altamente dependiente de recursos estatales. En efecto, un rasgo clave del régimen es la centralidad de lo económico-fiscal, la incorporación estratificada y mercantilizada a los servicios sociales en salud, educación y seguridad social y alta segmentación regional y social. El correlato de la política de bienestar neoliberal es una política fiscal procíclica. La focalización se ha visto como una medida de austeridad fiscal más que como una política de llegar directamente a los hogares e individuos en mayor necesidad, o más aún para cerrar las brechas de desigualdad.

En el campo laboral y del trabajo, los años 90 ven la instalación en Ecuador de la informalidad como la principal modalidad de vinculación económica; se acompaña de la legalización de las prácticas arbitrarias y de irrespeto a los derechos laborales (flexibilización), la terciarización económica y el debilitamiento organizativo. Una mano de obra desprotegida y débil, ante la amenaza permanente de desempleo y una baja elasticidad frente al salario, permite que se fortalezca un modelo en el cual el salario no vale ni el trabajo ni la productividad.

Hacia el segundo quinquenio de los 2000 se presentan cambios, continuidades y rupturas en la lógica de estos sistemas de políticas económicas y sociales. Con la Constitución de 2008 se define un marco normativo general para desmercantilización de la producción de bienestar, entendido desde el acceso a servicios provistos por el estado y la recuperación de la regulación laboral. El cambio constitucional promueve esta mirada estatal y socializada, y la visión de la economía como social y solidaria. Un monto importante de recursos públicos se invierte en estos procesos, apoyado por un crecimiento económico importante proveniente de las exportaciones de productos primarios que ya se había iniciado desde inicios de los 2000. No obstante, se mantiene el foco en las transferencias monetarias focalizadas.

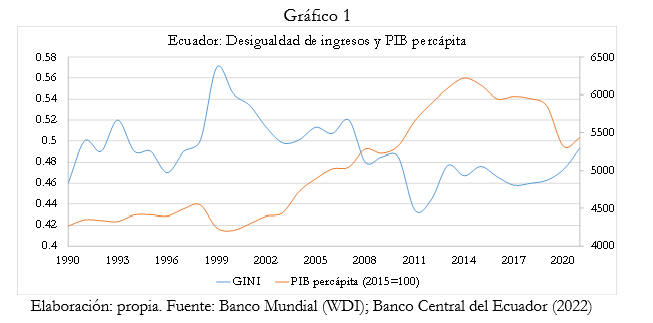

Como correlato a estos procesos todavía no extendidos de “socialización”, la producción de bienestar y cuidados continúa mayoritariamente familiarizada. Muchos de los servicios sociales básicos para el cuidado humano están a cargo de las familias y del trabajo no remunerado de las mujeres más específicamente. Si bien los regímenes de políticas fiscales y sociales tienden hacia una mayor presencia del Estado en el gasto, regulación y protección,no se enfoca en la redistribución. Por otro lado, la economía y la política económica continúan orientadas hacia un sector de la población que está inmerso en ella: formal, regulado, monetario. Con ello, la desigualdad persiste como endémica en Ecuador, se intensifica durante el período de auge neoliberal y solamente se reduce entre 2008 y 2012. Por otro lado, la “riqueza” (en términos de PIB) no acompaña una reducción de desigualdad (gráfico 1).

En definitiva, pasados los 90, el modelo neoliberal en lo relativo a los regímenes de bienestar tiene algunas modificaciones, pero mantiene continuidades fundamentales relacionadas con las transferencias condicionales, la focalización en la pobreza en medio de la expansión de las redes (sistemas) de protección social; la apertura económica, cambiante en períodos de crisis a través de medidas de protección directa; y la poca preocupación por la calidad del trabajo y el empleo.

Mujeres y regímenes neoliberales de bienestar

En los 90 las mujeres juegan un rol clave en los programas de reducción de pobreza del molde neoliberal. La “feminización de la pobreza” es la justificación principal para que los programas antipobreza, enfocados en la eficiencia, coloquen sus recursos con mayor potencial de impacto.

Las mujeres se convierten en la población prioritaria para las iniciativas de microcrédito y transferencias. Sin embargo, este protagonismo no las aleja de sus responsabilidades para sustentar sus hogares en tiempos de ajuste económico, a través del trabajo no remunerado.

Al ser el argumento eficientista el imperante en estos regímenes, la protección social neoliberal ha estado feminizada en tanto la pobreza material es más profunda en el caso de las mujeres y porque las mujeres canalizan mejor los recursos hacia el bienestar común, es decir, ubican o asignan los recursos eficientemente. Las mujeres además tienen tiempo (o sus empleos les permiten, no gratuitamente) de cumplir con este rol intermediario, con lo cual se asume implícitamente que este tiempo tiene menor costo de oportunidad relativo. Estas característicashan configurado para ellas, de acuerdo con Maxine Molyneux (2009), la condición “pobres ideales”.

La denominada feminización de la pobreza se relaciona, en este sentido, más que a la evidencia, al perfil de los programas de reducción de pobreza, focalizados y aparentemente dirigidos hacia mujeres, con la finalidad de hacer más eficiente la entrega de programas de asistencia social. Es decir, el régimen de bienestar se ha fundamentado en concepciones generizadas sobre las estructuras y necesidades de la sociedad, comunidad y familia.

A pesar de su ingreso masivo al mercado laboral y su autonomía económica, su incorporación en los circuitos formales, la educación superior y creciente participación en decisiones públicas, las necesidades de las mujeres desde las políticas siguen sido asociadas a su rol en la familia y los cuidados. Fruto de la división sexual del trabajo, la movilidad laboral debida al ciclo de vida y la estereotipación de las mujeres como menos calificadas o menos dedicadas, los ingresos por su trabajo se mantienen en promedio un 18% más bajos que los de los hombres en Ecuador, desde hace 15 años.

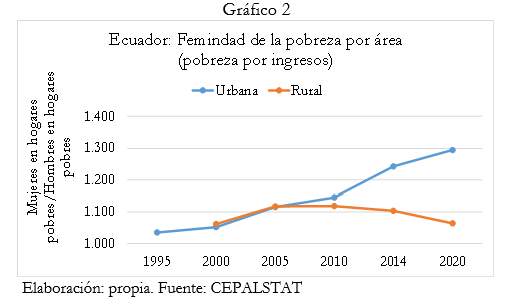

En relación con la protección social, las mujeres han accedido mayoritariamente a la asistencia social en tanto no contribuyen a la seguridad social, sobre todo – pero no exclusivamente – si están en informalidad o son adultas mayores. El acceso – ya sea a los beneficios indirectos de la seguridad social (vía padres o esposos), o a la asistencia social – ha sido un acceso dependiente. Por otro lado, al aparecer una vinculación económica segmentada, irregular o informal, la vida laboral es esencialmente insegura. Las mujeres son relativamente más pobres que los hombres, y esta relación de pobreza (feminidad de la pobreza) se ha elevado drásticamente en el tiempo, particularmente en las zonas rurales.

El mercado laboral reproduce los roles asignados a las mujeres en el ámbito doméstico, generando valores que no retornan a ellas y sí alimentan nuevamente el sistema, agotando también las posibilidades futuras de reproducción de la fuerza de trabajo. Más aún cuando el mercado remunera en forma desigual por igual trabajo, favorecido por un régimen de acumulación que requiere bajos costos laborales.

Un régimen de bienestar se familiariza cuando tiende a volcar en las familias su producción. Se socializa/estatiza cuando tiende a la provisión pública estatal y se mercantiliza cuando la mayor provisión proviene del sector privado. En Ecuador, al igual que la mayoría de países del mundo el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es una tarea casi exclusiva de las mujeres. Considerando el cuidado en la esfera doméstica como parte de la producción del bienestar, se puede decir que el bienestar está familiarizado y feminizado. Pero esto ocurre sin remuneración. En Ecuador las mujeres generan el 80% del trabajo de cuidados no remunerado.

El trabajo de cuidados no remunerado ha transferido energía y valor al capital a través de la reproducción de la fuerza de trabajo presente y futura y la regulación de la tasa de ganancia. Pero este trabajo gratuito no puede extenderse infinitamente (ni la fuerza de trabajo es ilimitada y exógena, como señalan los modelos de crecimiento económico), ya que su costo en términos de deterioro de la vida de las mujeres es inmenso, así como lo es la transferencia de valor que se hace desde este trabajo al capital. De remunerarse, el país debería redistribuir el 20% de su PIB hacia la esfera del cuidado.

Estos hechos muestran por qué el cuidado es un estabilizador de la crisis: el sistema demanda trabajo más barato, las mujeres ingresan con un salario menor y/o incrementan su trabajo de cuidados. Más aún cuando las medidas anti crisis son de corte neoliberal. En Ecuador, en2019, a contracorriente de la mayoría de economías del mundo, se restringió el gasto público en salud y educación, generó endeudamiento para pagar deudas, redujo impuestos directos y a la riqueza, redujo los derechos del trabajo (costos salariales, en clave neoliberal). En este contexto, el retiro del estado y de los servicios de salud y cuidados privados fue suplido en su totalidad por el trabajo doméstico no remunerado, reduciendo la participación efectiva de las mujeres en el mercado laboral, sin reversión a pesar del repunte de la economía.

Perspectivas de los regímenes de bienestar en el capitalismo neoliberal en Ecuador: ¿pensar en la renta básica?

El régimen de bienestar impuesto en Ecuador ha mantenido casi intacta la raíz conceptual neoliberal – aun cuando en algunos períodos la política fiscal se ha mostrado más flexible –: la noción de pobreza, la asistencia social focalizada, la separación del ámbito económico (y laboral) del “social”, la idea del drenaje de beneficios, la desmovilización social, el individualismo metodológico; los paquetes de pobres. De ello, la consecuencia ha sido una situación de desigualdad persistente y multidimensional; un modelo no basado en derechos en el que todo servicio o prestación es más bien un acto de “generosidad”, cuya recepción o no de beneficios se convierte en merecimiento o no de derechos; persistencia de factores que mantienen la pobreza, en especial distributivos; debilidad del Estado y separación del mismo frente a la población, la creación de clientelas; transferencia a las familias de gran parte de la provisión para necesidades que no ha cubierto el Estado; factores de exclusión que generan nuevas pobrezas que más allá de las carencias de ingresos están al margen de los procesos de desarrollo productivo, los beneficios estatales, el acceso a la información y conocimientos; unas estructuras económicas rígidas, primarizadas y precarizadas, en las cuales el trabajo se intensifica pero se descalifica; la exclusión persistente de una gran parte de la población, crecientemente mujeres que a su vez sostienen las crisis con su trabajo de cuidados; y pocos o ningún cambio en las fuentes estructurales de la desigualdad.

Si bien es claro que un sistema económico igualitario no es compatible con el capitalismo, más aún en su cara neoliberal, desde la crítica se han planteado algunas opciones que la última crisis hace urgentes.

La caída en pobreza masiva, la crisis de los trabajos esenciales (el de cuidados entre ellos), la insostenibilidad del régimen económico basado en el drenaje, la diversificación de las formas de sostenimiento y subsistencia fuera del mercado, hacen urgente repensar la protección social desde el cuidado y la provisión social de un piso universal.

Pensar el cuidado como base de la protección social implica al menos tres elementos: pensar en la organización de los trabajos en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el cuidado como parte del continuo producción reproducción, lo que alude a la reorganización de la regulación del trabajo y sus condiciones, el salario, el tiempo. Segundo, promover sistemas de cuidado universales basados en esquemas financieros estables. Tercero, considerar el cuidado como un derecho y un servicio parte de la canasta básica. Finalmente, valorizar y reconocer una retribución justa para quienes hacen el trabajo de cuidados.

En cuanto al piso universal, un modelo que se debate mucho sobre todo a partir de la crisis sanitaria es la renta básica. El principio de una renta básica es justamente el opuesto al modelo descrito: cubrir las necesidades ygarantizar que ninguna persona caiga por debajo de un nivel mínimo, pero que no estigmatice ni diferencie. A partir de esta base las personas pueden desarrollar su capacidad para generación de recursos adicionales, y no un mecanismo que genere dependencia con respecto a una asistencia del Estado. Un régimen de bienestar en crisis o una economía en crisis a la que el régimen de bienestar responde con emergencias debilita la ciudadanía. La renta básica desplaza (o aliviana) el conflicto distributivo del ámbito del trabajo y la producción. Aísla y “protege” de alguna manera un monto de recursos que no dependen de las decisiones económicas y sus ciclos. Al estar de algún modo fuera del circuito regular del capital, la renta básica alcanza a quienes están por lo general fuera, entregando su trabajo en forma gratuita, fundamentalmente las mujeres.

Estos y otros elementos deben ser evaluados en contextos distintos. No obstante, es clave entender que son medidas de transición. El mensaje de la crisis actual es claro en términos de las pocas posibilidades de sostenimiento de la vida en el sistema económico actual. Poner la vida como centro en la reproducción social y económica requiere de deconstruir conceptos y modos de producción y reproducción; reconocer que la vida es vulnerable, interdependiente y ecodependiente. En este contexto, la discusión sobre el bienestar y su régimen de políticas en una economía de múltiples crisis se avizora compleja y con grandes resistencias. Pero es un debate necesario y urgente.

Oficial de programas en ONU Mujeres Ecuador. Encargada de las áreas de Derechos Económicos, Paz y Seguridad.

-Doctora en Economía del Desarrollo por FLACSO

-ONU Mujeres, encargada de acompañamiento al estado ecuatoriano, igualdad socioeconómica de género y empoderamiento.

Docente e investigadora en macroeconomía del desarrollo, desigualdades, economía feminista.

Profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); Universidad Andina Simón Bolívar; Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Quito; la UNAM, la Javeriana de Colombia y FLACSO México.

Asesora en temas de protección social, pobreza y derechos económicos de las mujeres; consultora de agencias ONU, OXFAM, BID, BM en temas de economía, género y desarrollo.

Miembra de la Asociación Internacional de Economía Feminista (IAFFE) y de la red latinoamericana de economía feminista GEM-LAC.